“Mi sento ferita e frastornata. Tutto quello che ho fatto con te [Otto] è stato descrivere un processo fisico.” (L. Meitner, Lettera a Otto Hahn, 1945)

Il 6 agosto 1945 decollò un aereo che sarebbe passato alla storia, con a bordo un’arma dal potere distruttivo senza precedenti: obiettivo Hiroshima. Il 9 agosto 1945, solo tre giorni dopo, alcuni giornalisti si presentarono a casa di Lise Meitner in Svezia per sapere come si sentiva ad essere la madre della bomba atomica. Era totalmente sconcertata e affermò: “Non ho idea di che aspetto abbia una bomba, non so come funziona, ne ho preso completamente le distanze”. Si sentiva responsabile dello sviluppo della bomba atomica americana e anche del suo uso, per lei quelle bombe erano un incubo costante, le causavano grande sofferenza perché non si riconosceva in quella scienza che tanto l’aveva affascinata fin da bambina.

Elise (non si sa esattamente quando perda la “e” nel suo nome diventando Lise) Meitner nasce a Vienna il 7 novembre 1878, in una famiglia borghese di origini ebraiche, ma viene educata secondo i principi della religione protestante, come era solito nelle famiglie dell’alta borghesia di quel tempo. Il padre, Philipp Meitner, è uno tra i primi avvocati ebrei in Austria a cui viene consentito di praticare la professione; la madre, Hedwig Skovran, arriva dalla Slovacchia dove era emigrata dalla Russia per sfuggire alle persecuzioni contro gli ebrei. Vienna a fine Ottocento è una delle città più internazionali e vivaci con una commistione di popoli che continuano a parlare le loro lingue e mantenere le loro tradizioni. Terzogenita di otto figli, ha la fortuna di crescere in un ambiente colto e progressista e di conoscere gli intellettuali del periodo che spesso venivano invitati a casa sua per cenare e discutere. La cosa straordinaria di questa famiglia è che dà molta importanza all’educazione di tutti i figli e anche le ragazze hanno la possibilità non solo di studiare, ma di seguire le loro vocazioni; quindi, non solo Lise si laurea in fisica, ma una sorella in medicina, una in chimica e una diventa fotografa. “Ascolta me e tuo padre, ma decidi di testa tua”, ripeteva la madre ai figli.

È una bambina timida e riservata, ma molto curiosa, e questa caratteristica la porta fin da piccola a farsi domande e a voler conoscere il perché delle cose. Si racconta che proprio da una di queste domande sia nata la sua decisione di intraprendere gli studi scientifici: un pomeriggio, dopo un temporale, nota che in una pozzanghera in cui si era rovesciata una tanica di gasolio la luce rifletteva un arcobaleno di colori e decide che vuole saperne di più. Chiede alla madre che, non sapendole rispondere, le suggerisce di provare a domandare al padre la sera stessa. Da quel momento capisce quale futuro la affascina e, con un coraggio che non le apparteneva ma che in casa ritrova sentendosi appoggiata, dice ai genitori che da grande vuole fare la scienziata. Vista la grande ambizione del suo sogno, trovano un accordo: si sarebbe diplomata per fare l’insegnante di francese in modo che avrebbe avuto un lavoro sicuro come tutrice di francese, professione femminile accettata all’epoca, in caso non fosse riuscita ad essere ammessa all’università. Dopo aver preso il diploma avrebbe potuto fare la maturità del liceo che le avrebbe permesso di accedere all’università. Così fa: nel 1899 supera a pieni voti l’esame per diventare insegnante di francese e, parallelamente al lavoro di insegnante, si prepara alla maturità liceale da autodidatta, in quanto le donne non erano ammesse nei licei.

Nel 1901 riesce a diplomarsi all’Akademisches Gymnasium Wien, in soli due anni, con il voto migliore dell’anno e l’apprezzamento dei professori. Era incerta tra matematica e fisica, ma sembra che alla fine la decisione sia andata sulla seconda grazie ad un articolo che lesse sulla prima pagina del giornale del padre “Le Figaro”, su cui era riportata la notizia della scoperta della radioattività da parte di una giovane e intraprendente scienziata polacca, tale Maria Sklodowska Curie, che aveva aperto le porte della fisica alle donne.

Nel luglio del 1901, malgrado la selezione durissima, supera la prova d’ammissione: solo quattro ragazze su quattordici passano l’esame: lei, due allieve di Arthur Szarvasy e Henriette Boltzmann, figlia del grande fisico Ludwig Boltzmann. Finalmente nell’ottobre 1901 può iscriversi all’ateneo di Vienna. Da questo momento decide che il suo primo amore e primo obiettivo sarebbe stata la fisica e non avrebbe ammesso “distrazioni”, per questo poteva sembrare poco espansiva nei rapporti personali, ma i pochi prescelti che lei avrebbe fatto entrare nel suo mondo avrebbero goduto per sempre non solo della sua serietà e del suo rigore, ma anche della sua onestà e fedeltà.

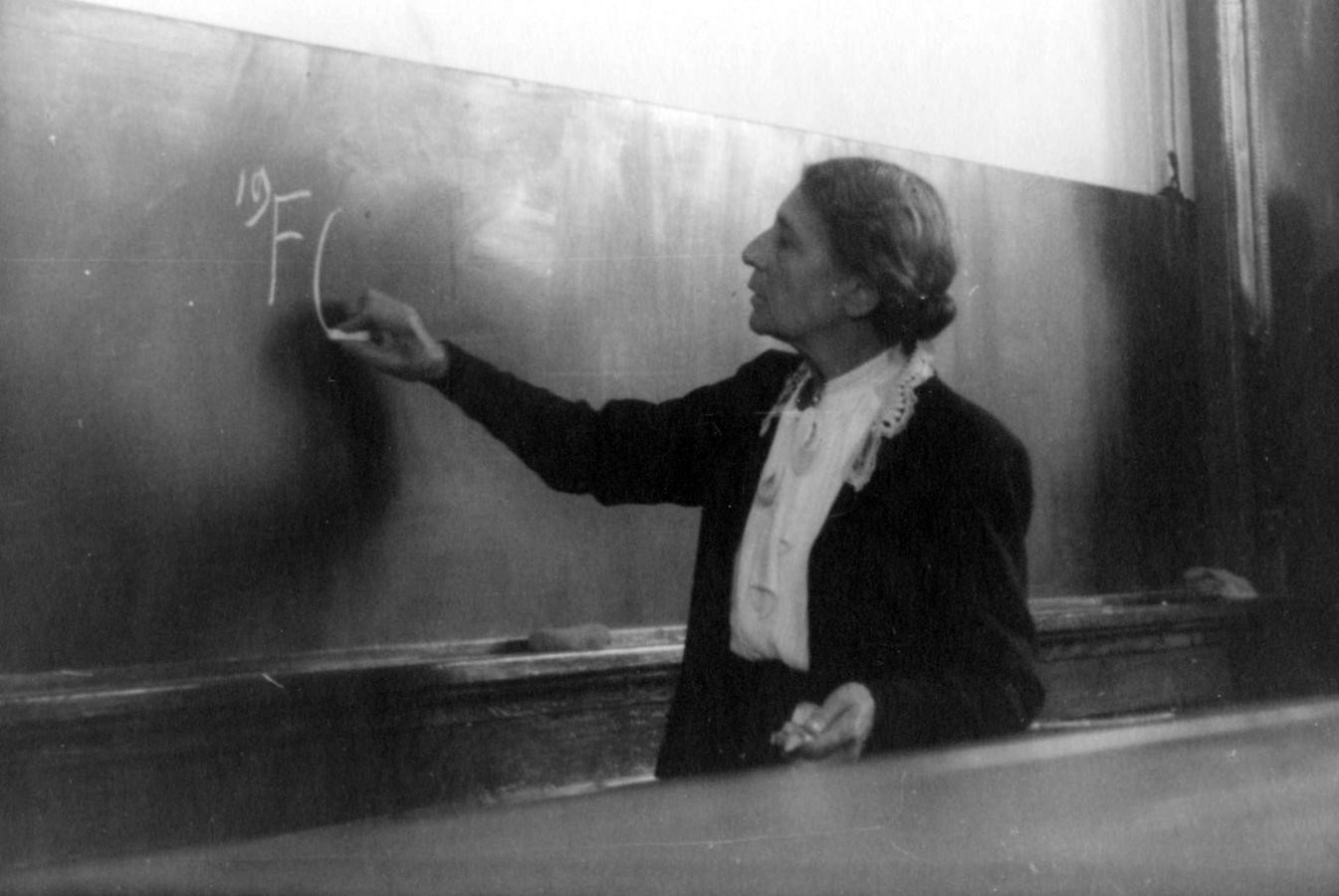

La lezione inaugurale del secondo anno segna per sempre il destino di Lise. È tenuta da Ludwing Boltzmann (1844 – 1906), fisico geniale ed eccellente insegnante. Le sue lezioni erano cristalline, argute, ricche di aneddoti stimolanti e spesso le teneva senza consultare alcun appunto grazie alla sua memoria eccezionale. I suoi corsi non fornivano solo nozioni di fisica, ma indagavano anche il perché della scienza e se questa poteva rendere l’umanità più felice o meno. Questa necessità di capire e conoscere sempre di più la Natura e di vedere la scienza come la via difficile e tormentata per arrivare alla verità lo porteranno ad oscillare dalla disperazione all’entusiasmo, passando repentinamente da momenti di grande euforia a periodi di profonda depressione. Lise vede nel suo maestro spesso disperazione, bisogno d’affetto e soffre per la feroce avversione nei confronti delle sue idee, innovative per l’epoca, da parte di molti colleghi, in particolare Ernst Mach (1838 – 1916) e Wilhelm Ostwald (1853 – 1932), ma mai si sarebbe aspettata che il 5 settembre 1906, in un albergo del piccolo villaggio di Duino, si sarebbe tolto la vita. A questo punto Lise si sente persa: è appena riuscita a realizzare il suo sogno laureandosi con lode grazie alla sua tesi sperimentale iniziata l’anno precedente dal titolo “Wärmeleitung in inhomogeen Stoffen” (conduzione termica in materie non omogenee), ma restare a Vienna senza il suo mentore per lei è impossibile.

Prova a scrivere a Marie Sklodowska Curie, unica scienziata donna famosa, che ha appena subito il grave lutto della morte del marito, per chiedere di andare a lavorare nel suo laboratorio di Parigi, ma viene rifiutata, così decide, supportata economicamente dal padre, di trasferirsi a Berlino alla Kaiser Friedrich Wilhelm Universität per seguire le lezioni di Max Planck, padre della fisica quantistica. All’inizio con Planck le cose non sono semplici perché non è aperto verso le donne, che considera non adatte alla scienza, ma alla fine diventerà una delle persone più importanti della sua vita.

Nel 1907 inizia il lavoro sperimentale, come “ospite non pagata”, nel laboratorio dell’Istituto di chimica, dove conosce Otto Hahn (1879 – 1968), che era un chimico di un anno più giovane di lei e con il quale inizia una collaborazione che sarebbe durata trent’anni. L’Istituto di chimica è vietato alle donne, Otto riesce a convincere il direttore a lasciarlo lavorare con Lise, ma in cambio lei deve promettere di rimanere confinata nei sotterranei, dove è stato ricavato un piccolo laboratorio, senza mai farsi vedere in Istituto e entrare dall’Ingresso principale.

Otto Hahn era una persona non convenzionale e per niente rigida: era molto contento di lavorare con una laureata in fisica e tra i due si stabilì un sodalizio che funzionò molto bene e che creò tra i due forte fiducia. All’inizio erano abbastanza distanti: Lise era una teorica proveniente dalla fisica e Otto era un chimico analitico, ma attraverso la radioattività le loro differenti abilità e discipline si sono incontrate e i due scienziati si sono completati a vicenda, costruendo un’amicizia che durerà per tutta la vita. Pensava di restare a Berlino pochi mesi, ma in realtà prolungò la sua permanenza semestre dopo semestre grazie ai finanziamenti dei genitori, qualche traduzione e qualche articolo firmato L. Meitner, in modo che non si capisse il sesso.

La collaborazione tra Lise e Otto è un esempio di amicizia in cui entrambi hanno potuto imparare uno dall’altro: Otto ha aiutato Lise ad emergere, ad essere più sicura di sé, mentre Lise ha aiutato Otto ad essere rigoroso e preciso. Parlare in pubblico inizialmente è una tortura ma l’appoggio di Otto la aiuta a vincere la sua timidezza e a farsi coraggio e proprio durante un congresso internazionale nel 1910 incontra e conosce Maria Sklodowska Curie.

Meitner e Hahn, in laboratorio, vogliono verificare con sistematicità l’assorbimento dei raggi beta da parte di tutti gli elementi chimici. Nessuno dubitava del fatto che i raggi beta fossero elettroni emessi dagli atomi radioattivi, ma era necessario provarlo e per farlo bisognava studiare l’energia con cui venivano emessi dalle diverse fonti e il loro assorbimento da parte dei differenti materiali.

Nel 1909 Lise crea una nuova tecnica sperimentale chiamata “rinculo radioattivo” con cui trova diversi nuclidi radioattivi: grazie a questi contributi pubblica vari lavori grazie ai quali il suo prestigio nell’ambiente della fisica cresce, entrando in contatto, fra gli altri, con Albert Einstein. Nonostante questo, non poteva però ancora diventare docente, in quanto donna, al contrario di Otto che lo era diventato nel 1909; addirittura i colleghi, quando incontravano Lise e Otto insieme per strada o nei corridoi, salutavano solo Otto, mentre lei veniva ignorata come fosse trasparente. Nel 1912 il laboratorio nei sotterranei dell’Istituto di chimica è ormai completamente radioattivo e spesso le capita di avere strani mal di testa e di svenire, per fortuna si trasferiscono nel nuovissimo Kaiser-Wilhelm Institut per la chimica a Dahlem, costruito per permettere lo sviluppo della nuova scienza legata alla radioattività. Finalmente alla fine del 1912 viene nominata da Plank sua assistente e nel 1913 le viene offerta una cattedra per insegnare a Praga. Così a Berlino, per paura di perderla, le offrono un posto e uno stipendio permanente: si realizza il sogno di essere economicamente indipendente.

Purtroppo, nel 1914, con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, le vite di Otto e Lise si separano: Otto decide di entrare in un’unità speciale con il compito di creare nuove armi chimiche, Lise invece parte volontaria come infermiera di radiologia nella Croce Rossa. Voleva in qualche modo aiutare e alleviare le sofferenze della guerra seguendo un principio che considerava fondamentale ovvero che la vita di ognuno abbia senso in funzione degli altri, che non significa sacrificarsi senza ragione, ma che le nostre vite debbano essere connesse e utili in qualche modo a quelle degli altri. Sul fronte francese c’erano Marie e Irene Curie, andate anche loro in guerra per mettere a disposizione il loro sapere scientifico nel tentativo di salvare qualche vita umana. Le Curie avevano messo in piedi delle automobili attrezzate con raggi X in modo che potessero fare delle radiografie ai soldati e capire dove era il proiettile, per esempio, e insegnavano ai medici sul campo ad utilizzare questa nuova tecnologia. Lise si reca sul fronte orientale e vede soldati feriti piuttosto gravemente, uomini che non potevano essere trasportati e che a volte non riuscivano a comunicare perché nell’Impero austro ungherese si parlavano lingue diverse. Soffriva con loro, lavorava tutto il giorno come radiologa e dopo il lavoro si sedeva sui letti dei pazienti e cercava di convincerli che presto sarebbero stati meglio.

Nel 1917 Lise Meitner rientra in università a Berlino dove si impegna attivamente soprattutto nello studio degli isotopi (atomi con stesso numero di protoni, ma diverso numero di neutroni). In particolare, scopre l’isotopo con peso atomico (numero di protoni + neutroni) 231 del protoattinio (231Pa che è il più stabile con emivita maggiore di 32.760 anni) e comunica questa scoperta in Istituto dopo aver scritto a Otto, che era ancora impegnato al fronte.

In quegli anni, notando come la scienza e il suo Istituto si stiano dedicando alla ricerca bellica, inizia a crescere in lei un po’ di preoccupazione. È inconcepibile per lei, che ha visto in prima persona quanto sia orribile la guerra, pensare che menti brillanti stiano dedicando le proprie energie a creare mezzi sempre più crudeli ed efficienti per uccidere anziché comprendere e indagare la natura per migliorare la vita di tutti. Planck le dà ragione, così riescono a mantenere un nucleo di ricerca libera e, grazie alla scoperta del protoattinio, le affidano un nuovo dipartimento di fisica che affianchi quello di chimica per gli studi sulla radioattività. Finalmente, oltre alla soddisfazione scientifica, ha anche la possibilità di prendere un intero appartamento tutto per sé dopo tanti anni di ristrettezze economiche.

Il 1919 è un anno importante per la carriera di Meitner perché diviene la prima donna professoressa in Germania, anche se il titolo diventa ufficiale solo l’anno seguente, ma è anche l’inizio di un clima difficile in quanto i vincitori della Prima guerra mondiale trattano gli sconfitti molto duramente, lasciando la Germania in ginocchio. In una situazione di crescente fame e rancore il capro espiatorio per una tale condizione viene trovato negli ebrei e anche tra gli scienziati e i professori inizia a circolare l’antisemitismo. Nel 1923 i soldi non hanno più nessun valore e un chilo di margarina arriva a costare fino a 30-40 milioni di marchi. Nel 1926 è nominata Außerordentlicher Professor (Professore Straordinario), la prima donna ad ottenere questo titolo in Germania. La sua lettura inaugurale su radioattività e fisica cosmica fu erroneamente riportata dai giornalisti come relativa alla “fisica cosmetica”, dimostrando ancora una volta come per una donna fosse sempre difficile inserirsi tra i “veri scienziati”. Il 30 gennaio 1933 Hitler diventa Primo Ministro, il partito nazista sale al potere e anche la vita di Lise viene stravolta. Il 7 aprile 1933 il regime nazista vara la riforma che prevede che i funzionari pubblici non ariani non possano più lavorare. Lise pensa che, essendo austriaca e non tedesca, sarebbe riuscita a restare in università, ma il 6 settembre deve rassegnare le dimissioni pur riuscendo a mantenere lo stipendio e a continuare a fare ricerca grazie all’aiuto di Planck.

Nel 1934, a seguito della scoperta della radioattività artificiale da parte dei coniugi Joliot-Curie a Parigi, Fermi e il suo gruppo irradiano parecchie decine di elementi creando una quarantina di radionuclidi. Meitner e Hahn, entusiasmati dal lavoro di Fermi, iniziano subito una serie di esperimenti per verificarne in laboratorio i risultati. A loro si associa un altro brillante chimico, Fritz Strassmann; insieme tra il 1934 ed il 1938 producono un gran numero di elementi ottenuti da trasmutazioni. Sebbene in Istituto inizi a sentirsi fuori posto e non ben accetta, in cuor suo Lise continua a sperare che la situazione sarebbe presto migliorata: non può credere che la sua amata Germania possa essere capace di tanto odio e l’idea di lasciare i suoi amici e l’Istituto, che lei considerava la sua famiglia, le risulta impossibile. Quando, però, il 12 marzo 1938 la Germania invade l’Austria, si trova ad essere cittadina tedesca e né Hahn, né Planck possono più proteggerla, la aiutano però ad organizzare la sua fuga, così si ritrova all’età di sessant’anni a dover affrontare un enorme pericolo e ad iniziare una nuova vita.

Il 13 luglio 1938, grazie all’aiuto di un fisico olandese, Dirk Coster, che la accompagna, riesce a prendere il treno e a passare il confine per l’Olanda senza il permesso di lasciare la Germania e transitando come Frau Professor Coster. Lascia tutti i suoi averi a Berlino. Dirà che aveva solo 10 marchi con sé ed un anello di valore regalatole da Hahn col quale eventualmente corrompere le guardie di frontiera. In Olanda resta circa due settimane prima di riuscire ad andare in Svezia perché deve attendere il visto che arriva il 26 luglio. Così il 28 luglio prende un aereo che la porta prima a Copenaghen dove si trattiene qualche giorno col nipote Otto Robert Frisch e Niels Bohr, con cui si era creata grande stima reciproca e che aveva anche lui aiutato ad organizzare la sua fuga. Il primo agosto arriva finalmente in Svezia, ma la permanenza lì all’inizio è più dura del previsto, sia perché nell’Istituto di Stoccolma, dove doveva lavorare, non è ben voluta, sia perché la nostalgia del suo lavoro con Hahn è enorme. Inoltre per molti mesi le sue cose non arrivano da Berlino e si trova a vivere in una stanza d’albergo, con pochi soldi e con una sola valigia.

È il 19 dicembre del 1938 quando riceve da Otto le lettere che cambieranno il mondo: “(Dopo aver bombardato l’uranio con neutroni lenti) ci sentiamo [io e Strassmann] sempre più spinti verso una conclusione assurda: i nostri radioisotopi non si comportano come radio ma come bario. Siamo, ovviamente, convinti che l’uranio non possa spaccarsi in bario. Tutto spinge verso risultati di una certa scabrosità. Noi, però, dobbiamo fare chiarezza”. E ancora il 28 dicembre: “[…] Forse, l’uranio 239 si è frantumato in Ba [bario] e Ma [masurio]38. Un Ba 138 e un Ma 101 sommerebbero 239. Non si perviene, però, a quest’esatto numero di massa. […] Per quadrare i conti, alcuni neutroni dovrebbero trasformarsi in protoni. È possibile dal punto di vista energetico?”

A questo punto si racconta che Lise abbia letto e meditato sulle lettere insieme al nipote Otto Robert Frisch, giovane fisico nucleare esule da Vienna e attivo nell’Istituto di Niels Bohr a Copenaghen, in vacanza a Kungalv con lei per Natale. Dal racconto di Frisch, mentre passeggiavano insieme sulla neve, lei a piedi, lui con gli sci, “gradualmente prese forma l’idea che il nucleo non si rompesse o scoppiasse ma piuttosto che avvenisse un processo che poteva essere spiegato da un’idea ipotizzata da Bohr, cioè che il nucleo poteva comportarsi come una goccia d’acqua, allungandosi fino a dividersi”. A questo punto, seduti su un tronco d’albero, iniziano a scrivere formule ed eseguire calcoli su ritagli di carta. Realizzano che la carica di un nucleo di uranio è sufficientemente grande da superare quasi completamente l’effetto della tensione superficiale; quindi il nucleo di uranio può davvero assomigliare a una goccia instabile molto traballante, pronta a dividersi alla minima provocazione, come l’impatto di un singolo neutrone.

Quanto trovato sperimentalmente da Otto Hahn era vero anche da un punto di vista teorico ed energetico: dalle masse dei due frammenti che risultavano dalla fissione, con massa complessiva inferiore a quella del nucleo di uranio di partenza, utilizzando la nota formula di Einstein della teoria della relatività (E = mc2), calcola che l’energia liberata durante la fissione era di circa 200 milioni di elettronvolt per ogni nucleo. Molti gruppi di ricerca stavano lavorando su questi esperimenti, ma nessuno era riuscito a trovare la soluzione, il lavoro di Meitner è stato quindi rivoluzionario, perché ha avuto il coraggio di mettere in discussione quanto si sapeva fino ad allora, ovvero che il nucleo di un atomo fosse la parte minima della materia e dire che invece si poteva scindere.

L’11 febbraio 1939 Meitner pubblica, insieme a suo nipote Otto Robert Frisch, sulla rivista Nature, un articolo in forma di lettera, di sole due pagine, intitolato Disintegration of Uranium by Neutrons: a New Type of Nuclear Reaction, nel quale si ponevano le basi teoriche per lo sviluppo della fissione nucleare, mentre i risultati radiochimici ottenuti da Hahn e Strassmann vengono pubblicati sulla rivista Die Naturwissenschaften, senza nominare Meitner.

Prima pagina dell’articolo Disintegration of Uranium by Neutrons: a New Type of Nuclear Reaction

La scoperta fa il giro del mondo, ma il 15 novembre 1945 la Royal Swedish Academy of Science assegna il premio Nobel per la chimica solo a Otto Hahn, che non menziona nemmeno la collega durante il suo discorso per il ritiro del premio. Quando Hahn riceve il Nobel, il fisico olandese Dirk Coster che l’aveva aiutata a fuggire attraverso i Paesi Bassi le scrive: “Otto Hahn, il premio Nobel! Se l’è certamente meritato. Però è peccato che io l’abbia rapita da Berlino nel 1938… altrimenti ci sarebbe stata anche Lei. Sarebbe certamente stato più giusto.”

Lise Meitner, nel novembre 1945, scrive ad un’amica: Che Hahn abbia pienamente meritato il premio Nobel per la chimica non vi è alcun dubbio. Ma certamente possiamo aggiungere che l’avrebbe meritato anche lei.

Gli americani chiedono anche a lei di partecipare al progetto Manhattan, ma da pacifista convinta, preferisce rifiutare (tra i pochi a rifiutare) e restare in Svezia durante tutta la guerra, lavorando appartata e in maniera solitaria, cercando notizie sul suo paese dai giornali e dalla radio.

Il 6 agosto 1945 apprende della tragedia di Hiroshima e, nonostante il suo convinto rifiuto a partecipare alla costruzione dell’ordigno bellico e nonostante non le sia stato nemmeno riconosciuto il Nobel per tale scoperta, viene battezzata la “mamma della bomba atomica”. I giornalisti svedesi scrivono addirittura che sarebbe scappata dalla Germania con il segreto della bomba per venderlo agli americani. Si sentiva responsabile dello sviluppo della bomba atomica americana e anche del suo uso: la sua sofferenza a riguardo compare anche in una lettera a Otto Han in cui lei dice che quelle bombe erano un incubo costante.

Nel 1946 Lise accetta l’invito di andare a Washington per tenere alcune conferenze, in America è una celebrità e riceve il premio “Donna dell’anno” da parte del Women’s National Press Club: le viene offerto di trasferirsi in America, ma rifiuta. Anche Strasmann le chiede di tornare in Germania come direttrice dell’Istituto di Fisica di Magonza, ma preferisce rifiutare anche quell’invito e restare in Svezia dove è a capo della sezione di fisica nucleare dell’Istituto di fisica del politecnico di Stoccolma. Ritorna in Germania solo nel 1948 in occasione del funerale di Planck.

Nel 1949 riceve la medaglia Max Planck della German Physical Society e nel 1950 pubblica il suo ultimo lavoro scientifico. Due anni dopo decide di smettere con la ricerca sperimentale, ma non si ferma, anzi spende le sue energie per girare il mondo e portare la sua testimonianza a favore dell’ingresso delle donne nelle università, nella ricerca e nei lavori intellettuali.

Nel 1960 si trasferisce a Cambridge, vicino a suo nipote, e nel 1966 riceve il prestigioso premio “Enrico Fermi”, insieme a Otto Hahn e Fritz Strassmann, almeno un parziale risarcimento al Nobel negato.

Dedica le ultime forze a favore del disarmo e ai negoziati per la creazione dell’Agenzia atomica delle Nazioni Unite in quanto era terrorizzata dal pericolo che la fisica fosse stata coinvolta nella politica e per questo i impegna per la pace e per l’uso prudente dell’energia nucleare.

La storia di Lise Meitner è l’esempio di una donna che ha amato la fisica più di qualsiasi altro legame, tanto che diceva che le era difficile immaginare la sua vita senza la fisica, ma anche di una donna che, con grande determinazione, è riuscita a ricostruirsi quando le avversità l’hanno costretta a cambiare vita e a farsi accettare ogni volta da chi diffidava dalle donne scienziate. È stata inoltre un esempio di docente che amava conversare con i suoi studenti e in particolare con le studentesse riconoscendo nell’insegnamento un modo di educare e promuovere il ruolo delle donne nella scienza.

Sarà ricordata in eterno grazie all’elemento 109 sulla tavola periodica, creato artificialmente nel 1994 in Germania dall’unione del bismuto con il ferro, chiamato “Meitnerium” da una commissione internazionale.

Nell’estate 1968 Otto Hahn muore a Gottinga e il 27 ottobre dello stesso anno Lise Meitner muore d’infarto a ottantanove anni. E’ sepolta a Bramley, nello Hampshire, accanto alla tomba del fratello minore Walter e sulla sua lapide è inciso “Una scienziata che non ha perso la sua umanità”.

Letture consigliate

Greison, Sei donne che hanno cambiato il mondo, Bollati Boringhieri, Torino, 2017.

Cerrato, La forza nell’atomo: Lise Meitner si racconta, Editoriale Scienza, Trieste, 2016.

Lewin Sime. Lise Meitner: A Life in Physics, University of California Press, Los Angeles, 1996.

https://youtu.be/INlFwa9H428?feature=shared

https://youtu.be/lgtxKFHhn6M?feature=shared

PRISMA: pubblicazione mensile registrata presso il Tribunale di Milano (N. 235 del 19.09.2018).

Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati.

L’editore è a disposizione di eventuali detentori di diritti che non sia stato possibile rintracciare.

Mateinitaly srl – p.iva 09164520968 – Corso Vercelli 27 – 20144 Milano (MI).

5 risposte

Grazie Silvia per l’articolo denso di pregevoli spunti di approfondimento sulla figura di questa grande scienziata.

La Dott.ssa Gambarini svolge un lavoro prezioso ed appassionato, proiettato nella direzione di restituire alle donne il giusto riconoscimento che per secoli è stato negato, perché è evidente che la storia delle donne nella scienza è storia di emarginazione femminile.

Anche oggi, nonostante la crescente consapevolezza, è ancora presente un divario di genere insopportabile: articoli come quelli scritti dalla Dott.ssa Gambarini hanno la forza di poter contribuire al graduale superamento delle odiose ingiustizie che le donne devono subire in ogni ambiente umano.

La Dott.ssa Gambarini svolge un lavoro prezioso ed appassionato, proiettato nella direzione di restituire alle donne il giusto riconoscimento che per secoli è stato negato, perché è evidente che la storia delle donne nella scienza è storia di emarginazione femminile.

Anche oggi, nonostante la crescente consapevolezza, è ancora presente un divario di genere insopportabile: articoli come quelli scritti dalla Dott.ssa Gambarini hanno la forza di poter contribuire al graduale superamento delle odiose ingiustizie che le donne devono subire in ogni ambiente umano.

Rinnovo i complimenti alla Dott.ssa Gambarini che ci consente di conoscere la storia di grandi donne.

Anche questa biografia ci insegna che le avversità, presentateci dalla vita, possono essere superate grazie alla serietà, al rigore ed all’onestà.

Credo che Lise abbia subito delle umiliazioni, oggi quasi impronunciabili – dover lavorare in un sotterraneo

o non poter accedere alla struttura per mezzo dell’ingresso principale – ciò nonostante, ha continuato ad inseguire e coltivare la propria passione, riuscendo, contro ogni aspettativa a ricoprire i ruoli desiderati.

Non da meno, la capacità di preservare l’umanità, anche dopo aver ottenuto grandi riconoscimenti .

Credo che l’espressione – le nostre vite hanno senso se connesse ed utili in qualche modo a quelle degli altri- rappresenti e racchiuda in modo eccellente il principio d’umanità .

Un’altra appassionante biografia al femminile che ancora una volta ci racconta di scienziate che hanno raggiunto con determinazione l’eccellenza nel loro campo, senza però perdere la loro umanità e il senso di solidarietà verso le altre donne.