Ogni secondo in Italia 2,5 metri quadrati di suolo vengono divorati da asfalto e cemento: lo rivela l’ultimo rapporto sul consumo di suolo pubblicato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambiente (Ispra). Stando ai dati, la trasformazione di territori agricoli e naturali in aree artificiali sta accelerando a ritmi che non si vedevano da oltre un decennio: nel 2022 ha riguardato quasi 77 chilometri quadrati, il 10% in più rispetto al 2021. In un solo anno, oltre 900 ettari sono stati resi impermeabili nelle aree considerate a pericolosità idraulica media, dove cioè piogge molto forti o abbondanti possono favorire il dissesto idrogeologico. In queste zone, l’11% del territorio è ormai impermeabilizzato, un valore sensibilmente superiore alla media nazionale. La Liguria è la regione con le percentuali maggiori di suolo consumato in aree a bassa, media e alta pericolosità idraulica, con valori compresi tra il 23% e il 33%, mentre valori superiori al 9% in aree a pericolosità idraulica media si registrano in Trentino-Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania e Sicilia. Sono numeri allarmanti che preoccupano anche Giorgio Rosatti, professore di meccanica dei fluidi e protezione idraulica al dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica dell’università di Trento. Da decenni è impegnato a sviluppare modelli matematici per prevedere e mitigare il rischio di esondazioni, colate di fango, detriti e valanghe nei territori montani. “È evidente – afferma Rosatti – che in Italia si pone un problema di utilizzo del territorio naturalmente soggetto a dissesto idrogeologico, perché si rischia di amplificare il fenomeno aggravando i danni che causa a persone, beni e infrastrutture. La questione – spiega il docente – è tanto più urgente se si considera che le opere ingegneristiche che per decenni hanno protetto il territorio possono a loro volta trasformarsi in elementi di pericolo, sia perché “invecchiano” e perdono efficienza sia perché non sono state concepite per affrontare precipitazioni sempre più estreme a causa del cambiamento climatico”.

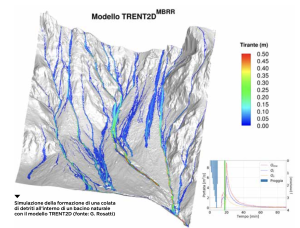

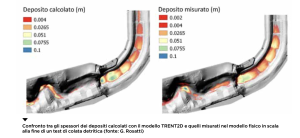

Lo ha tragicamente dimostrato la colata di detriti che nell’ottobre del 2018 ha colpito il rio Rotian, nella provincia di Trento. In quell’occasione, intense precipitazioni hanno indotto vari smottamenti e l’innesco di una colata di detriti che ha messo in crisi la stabilità delle briglie di protezione, opere cioè che dovevano servire a ridurre la propagazione del materiale solido verso valle. Alcune hanno finito per cedere, innescando un drammatico effetto domino. In totale si sono mobilitati 160.000 metri cubi di sedimenti che hanno travolto un campeggio, fortunatamente chiuso in quei giorni, e alcune abitazioni, dove purtroppo ha perso la vita una persona. “Quello – ricorda Rosatti – è stato il primo evento in Italia a evidenziare in modo così eclatante la delicata questione delle opere di protezione. È stato un fenomeno così particolare da costringerci a ripensare i nostri modelli matematici”. I ricercatori sono andati ad agire direttamente sugli “ingranaggi” che li fanno funzionare, ovvero sulle equazioni differenziali, le uniche in grado di descrivere il comportamento complesso di questi materiali multifase formati da un mix di acqua, fango e detriti. “Le colate – sottolinea l’esperto – sono diverse dalle frane, perché si comportano come un fluido con caratteristiche del tutto particolari. Sapere come si sono mosse, quanta erosione hanno provocato e dove si è accumulato il materiale è fondamentale per ricostruire la loro dinamica. I modelli numerici ci aiutano proprio in questo”. Il lavoro inizia raccogliendo quanti più dati possibili sui singoli eventi, per individuare il punto da cui si sono originati, l’entità dei depositi generati e la loro localizzazione finale. Sono informazioni che solitamente vengono fornite dalla Protezione civile e dai servizi geologici locali, impegnati in prima linea nelle emergenze. A questi dati se ne aggiungono altri più approfonditi (ad esempio sulla filtrazione dell’acqua nel terreno) che vengono raccolti successivamente dagli stessi ricercatori organizzati in team multidisciplinari. Una volta conclusa questa fase preparatoria, si inseriscono i dati nel software modellistico più adatto a descrivere il tipo di colata occorsa e si procede alla taratura dei parametri fino a ottenere una simulazione che riproduce il fenomeno nel modo più fedele possibile. Un lavoro tutt’altro che automatico, che richiede una sensibilità e un intuito degni di un artigiano. Per completare una simulazione ci possono volere ore o addirittura giorni, tale è la potenza di calcolo richiesta. I modelli virtuali così ottenuti, fondamentali per la ricostruzione di eventi, possono essere usati anche per la mappatura previsionale del pericolo e per valutare l’efficienza idraulica di opere ingegneristiche come piazze di deposito, briglie e opere spondali. “La difficoltà maggiore – osserva Rosatti – è ottimizzare la loro forma e posizione. Nei nostri laboratori facciamo anche dei modellini fisici in scala per verificare la loro tenuta. Li realizziamo in polistirolo ricoperto da materiali che hanno caratteristiche simili a quelli reali, per rendere la simulazione ancora più realistica”. Questo grande lavoro di ricerca, portato avanti grazie a vari progetti tra cui Mhymesis (Modelling Hazard of hYperconcentrated Mountain flows: a wEbgis Simulation System), ha contribuito allo sviluppo della famiglia di modelli matematico-numerici bidimensionali Trent2d (Transport in Rapidly Evolutive, Natural Torrent) ed è ora sfociato in una collaborazione pubblico-privato tra l’università di Trento e un’azienda attiva nel settore dei software, con l’obiettivo di garantire il continuo trasferimento dei risultati della ricerca dal mondo accademico a quello reale. “Con questa partnership – sottolinea Rosatti – siamo riusciti ad accorciare la filiera portando sul mercato software sempre aggiornati, di facile accesso e dai costi limitati, al servizio di professionisti e servizi pubblici che si occupano della protezione idrogeologica del territorio. Credo – conclude l’esperto – che in futuro la modellizzazione matematica potrà dare un grosso contributo alla gestione del nostro fragile territorio, per contenere i danni economici e salvare vite umane. Abbiamo strumenti con grandi potenzialità, ma quello che manca è un’evoluzione culturale: sono ancora molti i professionisti e gli enti pubblici che non hanno sufficienti conoscenze per poter sfruttare appieno questi strumenti innovativi”.

Il clima, che disastro!

In Italia, il dissesto idrogeologico rischia di aggravarsi ulteriormente con la crisi climatica in atto. Secondo l’osservatorio CittàClima di Legambiente, nel 2022 si è registrato un incremento del 55% degli eventi meteo-idrogeologici rispetto al 2021: sono stati ben 310 tra alluvioni, trombe d’aria, grandinate, esondazioni, mareggiate, frane ed episodi siccitosi, che hanno provocato danni da nord a sud causando 29 morti. Il trend si conferma in crescita anche nei primi cinque mesi del 2023, con un aumento del 135% rispetto agli stessi mesi del 2022. Tra le Regioni più colpite ci sono Emilia-Romagna, Sicilia e Piemonte. Allargando lo sguardo agli ultimi 13 anni, nel nostro Paese si sono verificati 1.503 eventi estremi con 780 Comuni colpiti e 279 vittime. Ingente la spesa pubblica per riparare i danni: tra il 2013 e il 2022 sono stati spesi 13,3 miliardi di euro in fondi assegnati per le emergenze meteoclimatiche.

PRISMA: pubblicazione mensile registrata presso il Tribunale di Milano (N. 235 del 19.09.2018).

Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati.

L’editore è a disposizione di eventuali detentori di diritti che non sia stato possibile rintracciare.

Mateinitaly srl – p.iva 09164520968 – Corso Vercelli 27 – 20144 Milano (MI).