Nessuno può farvi sentire inferiori senza il vostro consenso (Eleanor Roosevelt, This is my story, Harper, 1937)

Forse oggi in alcuni Paesi Occidentali, in cui le conquiste ottenute appaiono scontate, la Festa della Donna ha perso il suo significato originario e viene interpretata semplicemente come un’occasione per festeggiare. Tuttavia, in un’Italia in cui le donne che occupano posizioni apicali o di potere sono ancora la minoranza e in cui spesso vengono passati messaggi con impronta patriarcale, forse vale la pena ricordare perché è nata questa ricorrenza.

Le origini della Giornata internazionale delle donne, denominazione ufficiale assegnata dalle Nazioni Unite alla giornata dell’8 marzo, vanno ricercate negli anni tra fine Ottocento e inizio Novecento, quando in molti Paesi si diffusero movimenti femministi per la rivendicazione di pari diritti, in particolare il diritto al voto, che alle donne era negato pressoché dappertutto. Nel 1909, il Partito socialista degli Stati Uniti stabilì di dedicare una giornata alle lotte per l’emancipazione femminile, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, e scelse come data l’ultima domenica di febbraio. L’anno successivo, alla Conferenza internazionale delle donne socialiste tenuta a Copenaghen, le delegate americane proposero di rendere internazionale la manifestazione. La proposta non fu accettata pienamente, ma tra il 1910 e il 1911 la celebrazione della Giornata si diffuse in molti Paesi. Non esisteva, però, una data unica. In Francia, per esempio, la prima celebrazione ebbe luogo il 18 marzo 1911, anniversario della Comune di Parigi, e fino al 1921 i singoli Paesi scelsero giorni diversi per la celebrazione.

Non sono del tutto note le motivazioni che spinsero a scegliere come data l’8 marzo, c’è chi fa riferimento ad un episodio di un rogo in una fabbrica di camicie in cui persero la vita 134 donne a New York l’8 marzo del 1911, ma non si è sicuri né che l’avvenimento sia realmente avvenuto, né sulla data. Quel che è certo è che fu “ufficialmente” istituita nel 1921, in occasione della Seconda conferenza delle donne comuniste tenutasi a Mosca, in ricordo della rivolta avvenuta nel 1917 a Pietrogrado (oggi San Pietroburgo) a cui parteciparono molte donne e che aveva portato al rovesciamento dello zar.

Il primo 8 marzo italiano fu celebrato nel 1922 per iniziativa del Partito comunista, ma l’ascesa al potere del regime fascista, avvenuta nell’ottobre di quello stesso anno, mise fine sia alla celebrazione, sia alle battaglie per l’emancipazione femminile. La celebrazione fu nuovamente istituita dopo la Seconda guerra mondiale per iniziativa dell’Unione Donne Italiane, l’associazione femminista di area socialcomunista che nel 1946 scelse anche come simbolo dell’8 marzo la mimosa, fiore che cresce spontaneamente in tutto il Paese. La festa è, pertanto, il ricordo di tutte quelle donne che hanno sfidato i pregiudizi e l’ostracismo della società per assecondare le proprie passioni e permettere alle generazioni successive maggiori diritti e possibilità.

Negli ultimi anni per fortuna le bambine si stanno abituando a vedere cartoni animati in cui sono le protagoniste femminili a salvare il mondo e non hanno più bisogno di essere salvate, ma non è sempre stato così: per secoli le donne dovevano obbedire alle imposizioni di una società maschilista che le voleva solo casalinghe, mogli e madri.

Ricordare è doveroso per non dare nulla per scontato, ad esempio la conquista del diritto al voto quale segno di libertà ed emancipazione, come rappresenta in maniera eccezionale Paola Cortellesi nel suo film “C’è ancora domani”, oppure la possibilità di poter ambire ad aspirazioni diverse dall’essere solo madri e mogli. Ricordiamo che a tali donne, che non accettavano le imposizioni della società, venivano diagnosticate forme di nevrastenia ed erano curate con un trattamento denominato Rest Cure, quando in realtà erano semplicemente persone che soffrivano per aver dovuto soffocare una parte fondamentale di sé. La Rest Cure o cura del riposo era stata inventata dal medico statunitense Silas Weir Mitchell (1829 – 1914) e consisteva nello stare a letto un mese senza poter né leggere né scrivere e venendo forzatamente obbligate a mangiare.

Un numero molto alto di donne del periodo vittoriano fu sottoposto a tale trattamento negli Stati Uniti, tra cui la scrittrice Charlotte Perkins Gilman, secondo la quale quella cura non era altro che un mezzo efficace per rafforzare i ruoli di genere tradizionali. Mettendo a letto le pazienti e proibendo loro qualsiasi tipo di attività intellettuale, Mitchell si assicurava che le donne rimanessero nella loro giusta sfera, affermando che la realizzazione intellettuale minasse la salute generale di una donna, come scrisse in Doctor and Patient: “Il desiderio della donna di essere al livello della competizione con l’uomo e di assumere i suoi doveri è, ne sono certo, un danno”. Anche Virginia Woolf fu sottoposta a tale cura e nel suo libro Mrs. Dalloway (1925) il veterano Septimus Warren Smith, temendo l’imminente cura del riposo, si suicida gettandosi da un balcone. La Woolf ha chiaramente basato questa parte di Mrs. Dalloway sulle sue numerose esperienze con tale terapia, a cui fu sottoposta durante gli anni 1913-15, quando alternava depressione suicida ad euforia. La Woolf odiava la cura, convinta che “mangiare e riposare la rendesse peggiore” e alcuni hanno ipotizzato addirittura che si sia suicidata nel 1941 a causa della sua paura di sottoporsi nuovamente al trattamento, proprio come il suo personaggio Septimus.

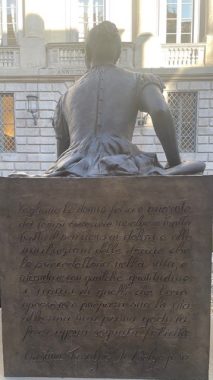

Se oggi possiamo “festeggiare” alcuni diritti che mettono sullo stesso piano i due sessi, il merito è di moltissime donne e della loro forza, culminata talvolta nel sacrificio di se stesse. Tra queste possiamo ricordare ad esempio Cristina Trivulzio di Belgioioso, protagonista del Risorgimento italiano ma poco ricordata. Patriota, giornalista, viaggiatrice, scrittrice, donna indipendente e all’avanguardia, lottò per un’Italia unita. Nata nel 1808 ebbe una figlia nel 1838 ma si separò molto presto dal marito Belgioioso. Successivamente organizzò un battaglione a Napoli per contribuire alle Cinque Giornate di Milano, diresse gli ospedali a Roma durante gli scontri del 1849 e fece costruire asili e scuole nel milanese, portando la città ad un livello sociale molto al di sopra della situazione tipica dell’epoca. Nel 2021 in piazza Belgioioso a Milano è stata posta la prima statua dedicata a una personalità femminile, se non consideriamo i soggetti di iconografia religiosa o allegorici, ed è dedicata proprio a Cristina Trivulzio di Belgioioso. La targa riporta alcune sue parole “Vogliano le donne felici e onorate dei tempi a venire rivolgere il pensiero ai dolori e alle umiliazioni delle donne che le precedettero, e ricordare con qualche gratitudine i nomi di quelle che loro aprirono e prepararono la via alla mai goduta, forse appena sognata felicità”.

Anche la scienza ha poi le sue paladine donne. Figure eccezionali che hanno aperto la strada al futuro, anche se ad oggi le scienziate insignite del Nobel sono appena 11 su oltre 500 premi assegnati e il numero delle donne che rivestono ruoli di rilievo nella ricerca resta esiguo (nelle università, per esempio, le ricercatrici sono ormai più della metà di tutti i ricercatori, ma appena si passa al livello superiore, quello dei professori associati, le donne sono meno del 30% e al più alto livello dei professori ordinari sono appena il 10 per cento). Non è certo un caso, se uno studio svedese di alcuni anni fa, pubblicato sulla rivista “Nature”, ha dimostrato che per ottenere promozioni una ricercatrice deve dimostrarsi due volte e mezzo più brava di un collega uomo.

La prima donna di scienza importante di cui abbiamo traccia fu la matematica Ipazia che viene ricordata anche come inventrice dell’astrolabio, del planisfero e dell’idroscopio, strumento con il quale si può misurare il diverso peso specifico dei liquidi. Visse dal 370 al 415 d.C., al tempo dell’imperatore d’Oriente Arcadio che intensificò la persecuzione anti-pagana. Ipazia, che non si era mai convertita al cristianesimo, venne dapprima accusata di stregoneria dal vescovo Cirillo e poi nel 415 aggredita, trascinata per le vie della città e infine bruciata. Il fatto che una donna volesse una condizione libera senza inchinarsi ad alcun dogma e si cimentasse nel campo scientifico, considerato proprio del mondo maschile, non poteva essere accettato.

Per secoli far studiare una figlia femmina fu considerato inutile; pertanto, l’istruzione femminile era limitata alle monache nei conventi, dove imparavano soprattutto pittura, scrittura e poesia e le poche donne che riuscivano ad ottenere una cultura scientifica erano figlie, sorelle o mogli di scienziati. Basti pensare che le università esistono dal 1088, ma in Italia le donne hanno ottenuto il diritto di iscriversi solo alla fine dell’Ottocento. Fino ad allora l’ammissione era un privilegio raro, riservato a donne di eccezionale talento e con famiglie disposte a sfidare le regole (è il caso di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, iscritta all’albo d’oro dei nobili a 18 anni, che è stata la prima donna laureata al mondo (in filosofia) all’Università di Padova nel 1678).

Un’altra storia affascinante è quella di Laura Bassi, fisica del Settecento che riuscì ad ottenere una cattedra universitaria. Nata a Bologna nel 1711, figlia unica dell’avvocato Giuseppe Bassi e di Rosa Maria Cesari, appartenenti entrambi alla piccola borghesia, venne educata privatamente da Gaetano Tacconi che si rese conto ben presto delle doti della giovane. Convinse pertanto i genitori a promuovere la sua istruzione facendole frequentare i salotti bene di Bologna dove conobbe nel 1731 il cardinale Prospero Lambertini (futuro papa Benedetto XIV) che, rimasto colpito dalle sue doti, si adoperò subito affinché il Senato le conferisse una laurea. Così ad aprile del 1732 venne addottorata in Filosofia e proclamata membro onorario del Collegio dei dottori filosofi; in giugno, dopo la discussione di altre tesi, le venne assegnata un’altra libera docenza; in ottobre le venne riconosciuta una lettura onoraria di Filosofia universa (Filosofia naturale) e, infine, a dicembre tenne la sua prima lezione in Archiginnasio. La Bassi era però esclusa dall’insegnamento pubblico e al posto di uno stipendio come tutti gli altri professori aveva un premio annuale di 500 lire. Ma la giovane non si perse d’animo, anzi iniziò a studiare anche le scienze avvicinandosi alle opere di Newton grazie a Iacopo Bartolomeo Beccari, professore di fisica sperimentale nell’Istituto delle Scienze, mentre col matematico Gabriele Manfredi si perfezionò nell’analisi matematica. Nonostante il plauso che riceveva, iniziarono a serpeggiare voci pungenti che convinsero la Bassi a maritarsi e così, nel 1738, sposò il medico Giuseppe Veratti, docente in Fisica particolare, a lei affine negli interessi e nelle passioni da cui ebbe otto figli. Con il marito aveva creato un piccolo studio domestico in casa loro, dove la professoressa poteva realmente insegnare, libera dalle clausole di genere. Dal 1749 fino alla sua morte il laboratorio Bassi-Veratti fu noto e frequentato da nomi importanti sia locali che stranieri come, ad esempio, Lazzaro Spallanzani e Alessandro Volta. La sua notorietà e bravura vennero finalmente premiate nel 1776, quando il Senato le assegnò il posto di professoressa di Fisica sperimentale nell’Istituto delle Scienze, riconoscimento che purtroppo durò poco perché nel 1778 morì.

Quasi coetanea di Laura Bassi è stata Maria Gaetana Agnesi. Nata a Milano nel 1718, è stata una delle più grandi matematiche di tutti i tempi. Fu la prima donna autrice di un libro di matematica e la prima a ottenere una cattedra universitaria di matematica presso l’Università di Bologna. Primogenita di una facoltosa famiglia, Maria Gaetana Agnesi mostrò presto di possedere una straordinaria intelligenza e una particolare propensione per le lingue straniere, tanto che il padre, sebbene da tradizione avesse deciso di far istruire il primogenito maschio, riconobbe e incoraggiò queste doti decidendo di provvedere alla sua istruzione con illustri precettori grazie ai quali imparò l’italiano, il tedesco, il francese, il latino, il greco, lo spagnolo e l’ebraico. Maria Gaetana Agnesi sentiva la chiamata religiosa e chiese al padre il permesso di entrare in convento. Pietro Agnesi, pater familias illuminato, uno dei pochi a sostenere le figlie femmine a coltivare i doni dell’intelletto e dell’arte, riteneva tale scelta uno spreco e così negò il suo benestare, portando la figlia alla decisione di immergersi anima e corpo nello studio della matematica, la materia che più di ogni altra probabilmente la avvicinava a Dio. In poco tempo, divenne una matematica eccezionale riuscendo a sbrogliare le dispute sul calcolo infinitesimale di Newton e Leibniz tanto che a Cambridge, già a quel tempo uno dei centri di sapienza più importanti al mondo, matematici del calibro di John Colson leggevano con stupore il volume di Maria Gaetana Agnesi, Instituzioni Analitiche ad uso della gioventù italiana, il primo manuale sistematico mai apparso sull’algebra, la geometria e i calcoli integrale e differenziale. Papa Bonifacio XIV le offrì la cattedra dell’università di Bologna, facendo diventare Agnesi la prima donna docente di matematica Nel 1750 abbandonò la matematica e si donò completamente all’aiuto del prossimo, la sua iniziale vocazione. In poco tempo, il palazzo degli Agnesi divenne un luogo dove le donne studiavano per diventare infermiere e la stessa Maria Gaetana si dedicò alla cura dei poveri e dei malati, trovando il tempo di fare da istitutrice a chiunque volesse una istruzione, compresi gli inservienti del palazzo.

Dopo di loro bisognerà aspettare fino al 1907 con la cattedratica italiana Rina Monti.

Nel corso del XX secolo donne straordinarie hanno iniziato a ritagliarsi uno spazio sempre più importante in campi come l’astronomia, la matematica e la chimica, molto spesso potendo contare sull’apertura mentale delle proprie famiglie che permettevano loro di scegliere la strada scientifica senza temere l’idea di essere “inferiore” ai colleghi uomini: tra loro Margherita Hack, celebre astrofisica italiana, Emmy Noether, che nel Novecento rivoluzionò l’algebra moderna, Marie Curie, la prima persona a vincere due Premi Nobel (1903 e 1911); Rita Levi Montalcini, unico premio Nobel italiano femminile.

Ci sono stati poi molti casi di scienziate brillantissime ingiustamente private dei riconoscimenti che avrebbero meritato, per il cosiddetto “effetto Matilda”, come Lise Meitner, Rosalind Franklin e Henrietta Lewitt, alle quali non è stato attribuito il Nobel, o Mileva Maric messa in ombra, sfruttata e non rispettata dall’ingombrante marito Albert Einstein. O ancora Jean Jennings, Frances Elizabeth Snyder, Kathleen McNulty, Marlyn Wescoff, Ruth Lichterman e Frances Bilas, le programmatrici del primo computer elettronico general-purpose (ENIAC) presentato nel 1946 ed in grado di eseguire in pochi secondi calcoli che a mano avrebbero richiesto settimane e che i giornali dell’epoca non menzionarono, attribuendo l’invenzione ai due ingegneri John Presper Eckert e John Mauchly. Queste donne si aggiungono a Ada Lovelace (la prima programmatrice della storia) nella lista di scienziate che hanno cambiato la storia dell’informatica. Infine Creola Katherine Johnson, Dorothy Johnson Vaughan, Mary Winston furono rispettivamente la prima donna di colore inserita nel programma di calcolo delle traiettorie della NASA, tra cui la missione Apollo, la prima donna afro-americana a dirigere un gruppo di dipendenti della West Area Computers della NASA e la prima ingegnera nera della NASA (Vedi il film “Il diritto di contare”).

Donne, numerose donne che non hanno fatto parte della storia e certamente non per mancanza di capacità. Grazie a loro, il ruolo delle donne nella società e nella scienza non può più essere ignorato e, anche se il valore delle donne merita di essere riconosciuto ogni giorno, l’8 marzo è comunque un’occasione per celebrare le loro conquiste, ma anche per riflettere sulle barriere ancora esistenti e su quanto resta da fare per una reale parità di genere perché il progresso non potrà essere completo fino a quando il talento, l’impegno e le scoperte delle donne non verranno riconosciuti al pari di quelli degli uomini.

PRISMA: pubblicazione mensile registrata presso il Tribunale di Milano (N. 235 del 19.09.2018).

Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati.

L’editore è a disposizione di eventuali detentori di diritti che non sia stato possibile rintracciare.

Mateinitaly srl – p.iva 09164520968 – Corso Vercelli 27 – 20144 Milano (MI).

2 risposte

Complimenti alla dottoressa Gambarini che con codesto articolo ha saputo esporre con grande qualità le storie di queste rivoluzionarie donne.

Ormai Silvia è garanzia di articoli mai scontati, sempre interessanti e ricchi di spunti su cui riflettere. Grazie Silvia! In questo giorno di celebrazione dei diritti delle donne, sia quelli già acquisiti, che quelli che speriamo arrivino presto, e’ stata una lettura di grande ispirazione.