L’uscita nelle sale cinematografiche qualche mese fa del film Oppenheimer di Christopher Nolan ha riproposto l’ormai atavico scambio di vedute sul patto di matrice faustiana tra scienziati e apparati militari. Sin dall’antichità, scoperte e innovazioni tecnologiche sono state utilizzate a fini conflittuali ed è altrettanto chiaro che senza l’impellenza bellica i progressi in alcuni campi di ricerche e scoperte non avrebbero avuto immediati successi con le conseguenti ricadute sullo sviluppo della società civile. Un chiaro esempio ce lo dà proprio il Progetto Manhattan, un immane sforzo congiunto di forze militari, civili, politiche, sociali ed economiche che, per la prima volta nella storia, unirono le loro abilità pratiche e intellettuali al fine di sconfiggere la Germania nazista (solo dopo la resa del Terzo Reich, si decise di testare le bombe sul Giappone). È opinione comune che, senza le motivazioni belliche, lo sviluppo della fissione atomica (utilizzata anche in campo civile) sarebbe stato ritardato se non di decenni, per lo meno di alcuni anni. Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, al pur comprensibile entusiasmo popolare iniziarono a sostituirsi i primi dubbi morali, espressi più volte anche dallo stesso Oppenheimer con la famosa frase in cui afferma che gli scienziati che avevano costruito la bomba nucleare “hanno conosciuto il peccato”. Il fisico statunitense convisse sempre con il senso di colpa cercando di autoassolversi sostenendo che il suo compito era solo quello di fare ricerca nel campo in cui era specialista: “Se sei uno scienziato, devi credere che sia un bene trovare come funziona il mondo” e se “vedi qualcosa che tecnicamente ti solletica, vai avanti a ricercare e a trovare una soluzione e solo dopo che hai trovato la soluzione discuti cosa fare con quello che hai scoperto. Questo è quanto è accaduto con la bomba atomica”. Trovò anche una valida remissione della sua attività all’interno del Progetto Manhattan nei versi della Bhagavad Gita, l’epica induista che aveva iniziato a studiare sin dal 1933 con Arthur W. Ryder, professore di sanscrito a Berkeley, dove Oppenheimer insegnava fisica teorica.

Eppure, forse presagendo l’allargamento del club dei Paesi che avrebbero potuto manipolare con sufficiente dimestichezza tecnologica ed economica la fissione (e la fusione) atomica, negli anni Cinquanta fu lo stesso Oppenheimer a mettere in guardia gli Stati Uniti e il mondo intero sul pericolo di una proliferazione incontrollata del nucleare in veste militare.

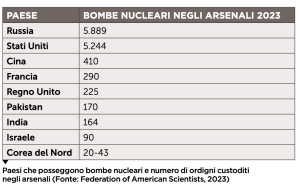

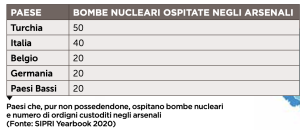

Lo fece definendo una strategia che sarebbe divenuta la chiave di volta per limitare il pericolo di una guerra atomica: lasciare che negli arsenali delle principali potenze fossero presenti armamenti nucleari in quantità sufficiente da poter rispondere ad eventuali attacchi, così che anche l’aggressore avrebbe subito devastazioni tali da non potersi dichiarare assoluto vincitore. Era il concetto di deterrenza nucleare, o Mad, Mutually Assured Destruction. I timori di Oppenheimer ben presto trovarono una triste concretezza: la proliferazione atomica andò sempre più aumentando sino a raggiungere nel 1986 il picco di 70.374 ordigni. I vari trattati tra Urss/Russia e Stati Uniti stipulati tra gli anni Settanta e Novanta del secolo scorso sono riusciti a ridurre il numero totale di bombe nucleari alle attuali 12.500 ma negli ultimi anni, oltre ad un maggiore potenziale di sviluppo distruttivo dovuto all’incremento di potenza delle singole testate, si assiste a un nuovo aumento delle scorte a causa delle rinnovate tensioni tra Usa, Cina e Russia. Oggi sono nove le nazioni che posseggono ordigni nucleari. Altre cinque, tra cui l’Italia, pur non avendo dotato le proprie forze armate di bombe atomiche, le ospitano nei loro arsenali. Sono stati diversi i tentativi attuati per contrastare l’escalation nucleare. L’ultimo è il “Trattato sulla proibizione delle armi nucleari”, entrato in vigore il 22 gennaio 2021, che dichiara illegali il possesso delle testate atomiche e la loro dislocazione su altri territori. Tra i 68 Stati che ad oggi hanno ratificato il trattato non compaiono però i principali attori impegnati nella corsa a questo tipo di armamenti. Negli anni passati, il riavvicinamento tra Corea del Nord e Stati Uniti e la firma di Iran, Usa e Ue del Jcpoa (Joint Comprehensive Plan of Action) avevano aperto un promettente spiraglio di speranza verso la denuclearizzazione degli arsenali e la riduzione dei programmi di sviluppo nucleare di questi Paesi. Purtroppo, il riavvicinamento ha subito seri deragliamenti e oggi Corea del Nord e Iran continuano ad essere impegnati nella ricerca e nel potenziamento dei propri armamenti. Mentre Teheran ha ammesso di aver nascosto all’Aiea (Agenzia internazionale per l’energia atomica) impianti di arricchimento d’uranio e plutonio, Pyongyang ha annunciato di voler riprendere il proprio programma riattivando il reattore a grafite della centrale di Yongbyon e minacciando di terminare la costruzione di una seconda centrale nucleare in grado di produrre plutonio-239, elemento essenziale per la costruzione di bombe termonucleari. Proprio la Corea del Nord è stata l’ultima nazione a far esplodere un ordigno nucleare. Il 3 settembre 2017, una bomba termonucleare della potenza di 160-400 chilotoni venne fatta esplodere circa 600 metri sottoterra nel sito di Punggye-ri, nel nordest del Paese, mentre recentemente foto satellitari hanno mostrato attività presso i siti di ricerca e di sperimentazione nucleari, facendo così pensare ad un prossimo test voluto da Kim Jong Un. La guerra in Ucraina ha riproposto in Europa l’incubo nucleare, anche se in campo militare nessuno pensa che Russia e Stati Uniti/Nato arriveranno a confrontarsi su un campo così devastante per entrambi i fronti. Le minacce di una guerra nucleare lanciate da esponenti del governo di Mosca sono più dichiarazioni politiche che reali avvertimenti militari. Proprio come pensava Oppenheimer, lasciare che Mosca e Washington possano stoccare presso i propri arsenali una quantità di bombe atomiche in grado di rispondere ad un eventuale first-strike è una politica (si spera transitoria) che sino ad oggi ha giocato un ruolo importante nel frenare eventuali scenari apocalittici.

PRISMA: pubblicazione mensile registrata presso il Tribunale di Milano (N. 235 del 19.09.2018).

Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati.

L’editore è a disposizione di eventuali detentori di diritti che non sia stato possibile rintracciare.

Mateinitaly srl – p.iva 09164520968 – Corso Vercelli 27 – 20144 Milano (MI).