In un momento tanto delicato per la scuola italiana, in ogni suo ordine e grado, stretta tra le recenti difficoltà dettate dall’emergenza pandemica e gli innumerevoli problemi che storicamente la affliggono – finanziamenti insufficienti, retribuzione docenti lontanissime dai livelli europei, formazione dei docenti, limiti strutturali degli edifici… – riproponiamo la riflessione di Silvia Benvenuti seguita alla lettura del libro Il danno scolastico di Paola Mastrocola e Luca Ricolfi (La nave di Teseo, 2021) che grandi dibattiti ha alimentato

“Non importa che se ne parli bene o male. L’importante è che se ne parli”. L’abusatissimo aforisma di Oscar Wilde può tornare utile dopo aver letto Il danno scolastico, il libro di Paola Mastrocola e Luca Ricolfi recentemente edito da “La nave di Teseo”. Affrontare il tema può essere il punto di partenza per abbordare l’argomento “scuola” in un modo un po’ più articolato, nonostante il sottotitolo del saggio – La scuola progressista come macchina della disuguaglianza – potrebbe invitare a non farlo. Che qualcosa non funzioni, infatti, è innegabile: ma dove stanno, davvero, le responsabilità? E, quel che più importa, esiste qualche via di uscita?

LA TESI MASTROCOLA-RICOLFI E IL MODELLO CON CUI LA SI SOSTIENE In un articolo uscito nel 2017 per la Fondazione Hume, Paola Mastrocola (scrittrice di successo ed ex insegnante di letteratura) enuncia la seguente congettura: “Una scuola di bassa qualità alimenta la disuguaglianza sociale, diminuendo le chance di ascesa dei ceti popolari”. Ne Il danno scolastico, dopo aver riportato questo primo articolo, al sociologo Luca Ricolfi è toccato il compito di validare la congettura elaborando un opportuno modello statistico. Analizziamo passo per passo la congettura virgolettata, per chiarirne meglio il senso e soprattutto capire come la si possa tradurre in termini statistici. Gli ingredienti da rendere misurabili sono sostanzialmente due: la qualità della scuola e la disuguaglianza sociale.

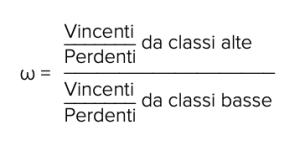

La seconda si può misurare tramite il tasso di iniquità ω. Utilizzando la terminologia degli autori, chiamiamo “vincente” un individuo che arriva in classe alta (borghesia, classe media impiegatizia, piccola borghesia urbana) e “perdente” uno che arriva in classe bassa (piccola borghesia agricola, classe operaia urbana, classe operaia agricola). Intuitivamente, l’iniquità sta nel fatto che la condizione di partenza influisca su quella di arrivo, ovvero che il rapporto vincenti/perdenti che provengono dalle classi alte sia significativamente più alto di quello vincenti/perdenti per le classi basse.

Dai dati Istat 2009 ricaviamo che ω vale 4 e ciò ci dice che, mediamente, i figli dei ceti alti hanno una probabilità di riuscita quadrupla rispetto a quelli dei ceti bassi.

Più complicato è invece misurare la qualità della scuola: Paola Mastrocola identifica come “cattiva” una scuola che prepara male, è fortemente permissiva, tende a promuovere tutti e a ridurre le richieste cognitive. Ricolfi, da onesto uomo di scienza, dichiara invece che misurare la qualità dell’istruzione è il nodo più spinoso nella costruzione del modello. Nell’impossibilità di avere dati certi sulla qualità degli insegnanti, i programmi effettivamente svolti, le votazioni riportate durante le singole carriere e, soprattutto, la relazione tra la qualità dell’istruzione impartita dalla scuola e il livello di apprendimento conseguito dagli studenti, si ricorre a dati di altro tipo, e precisamente ai punteggi medi Invalsi di italiano e matematica ottenuti dagli studenti di ciascuna provincia d’Italia. Lo stesso Ricolfi la definisce “una misura molto rozza”. A questo punto, possiamo però tradurre la congettura virgolettata come segue: “Una scuola i cui studenti prendono voti bassi alle rilevazioni Invalsi alimenta la disuguaglianza sociale e aumenta il tasso di iniquità”.

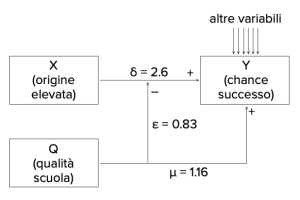

Una prima evidenza a sostegno della congettura così tradotta si trova andando a vedere se, nelle province con i risultati migliori nei test Invalsi, ω è più basso. Dati alla mano, questo è vero: si attesta sul valore 3.9 nelle province con punteggi vicini alla media, cala a 3.5 in quelle con punteggi alti mentre addirittura sale a 4.8 in quelli con punteggi più bassi. Tuttavia, questo risultato non è sufficiente a provare la congettura, perché la variazione di ω può essere influenzata da moltissimi altri fattori. Manca un modello causale micro, ovvero una ricostruzione dettagliata dei principali fattori che, insieme alla qualità dell’istruzione ricevuta, possono influenzare l’ascesa sociale di ogni persona. Il cuore del modello utilizzato da Ricolfi è rappresentato dal seguente schema dove già compaiono i valori numerici dei parametri, desunti dai dati statistici, che adesso andremo a presentare:

Il modello analizza l’influenza esercita sulle possibilità di successo di un individuo (Y, la variabile dipendente, definita come il rapporto tra la probabilità di raggiungere una posizione elevata e quella di non raggiungerla) da alcune variabili indipendenti: X, l’origine elevata, e Q che rappresenta la qualità della scuola. La variabile X agisce su Y tramite il moltiplicatore δ, detto parametro di disuguaglianza, che ci dice che se due individui sono simili in tutto e differiscono solo per la condizione sociale di partenza, le possibilità di successo di quello di ceto più alto sono più alte di quelle dell’individuo di ceto basso. Q agisce su Y direttamente tramite il moltiplicatore μ, parametro di meritocrazia, che misura quanto l’aver frequentato una buona scuola innalza le chance di successo, ma anche indirettamente tramite ε, parametro di emancipazione, che misura l’impatto che la qualità della scuola esercita sullo svantaggio dell’origine; per l’analisi di Ricolfi è un elemento decisivo, in quanto gli effetti che il modello riesce a intercettare a questo proposito sono notevoli. Le variabili che nello schema sono riassunte dalla dicitura “altre determinanti” sono il numero di anni di istruzione, la generazione di cui si fa parte, il grado di sviluppo socio-economico, il livello di istruzione della madre e l’indulgenza del sistema di valutazione. Quest’ultima, in particolare, viene misurata comparando per ogni provincia la frequenza osservata di votazioni massime all’esame di maturità con quella che sarebbe stata prevedibile in base alle valutazioni Invalsi: la conclusione è che “a quanto pare, frequentare una scuola in cui i voti sono più generosi di quel che dovrebbero essere abbassa le chance di riuscita sociale”.

LA SCUOLA DI BASSA QUALITÀ E QUELLA PROGRESSISTA

Quest’ultima affermazione ci porta in modo abbastanza diretto al cuore di uno dei discorsi che ci preme affrontare: il modello consente ragionevolmente di concludere che, nelle province in cui gli studenti prendono voti bassi alle rilevazioni Invalsi e in cui i voti sono più generosi di quel che dovrebbero essere, diminuiscono le possibilità di ascesa sociale dei ceti popolari. Ma come si passa da questa affermazione a quella del sottotitolo del libro: La scuola progressista come macchina della disuguaglianza?

Il fatto è che gli autori identificano la scuola di bassa qualità con quella derivante, nell’ordine, dall’istituzione della scuola media unica (1962); dal “donmilanismo” seguito alla pubblicazione di Lettera a una professoressa (1967); dalla liberalizzazione degli accessi (1969), dalla soppressione della figura del maestro unico alle elementari (1990); dalle riforme della fine degli anni ‘90 nella scuola e nell’università “con la trasformazione delle scuole in pseudo-aziende e delle università in esamifici: il capolavoro del ministro Berlinguer”. Insomma, con la “scuola progressista”. I due autori citano pure i ministri Moratti e Gelmini e, anzi, Ricolfi, si esprime in modo molto critico affermando che le loro riforme, varate durante i governi di centrodestra, se hanno tentato di correggere storture ideologiche del passato, “hanno fallito completamente. Ma a mio parere – continua Ricolfi – non ci hanno provato granché, probabilmente perché condividevano un punto centrale delle mode degli anni ‘90: l’idea che la scuola vada pensata come un’azienda, di cui va valutata l’efficienza, e i cui azionisti di maggioranza sono le famiglie. Su questo punto cruciale vedo poche differenze fra destra e sinistra”.

Sarebbe dunque la scuola progressista il principale motore della macchina della disuguaglianza, ma osserva Alfonso D’Ambrosio (fisico, insegnante e poi dirigente scolastico) in un lucidissimo quanto appassionato post su Facebook: “Nella vostra indagine, affascinante, e nella verifica della vostra ipotesi, manca un dato fondamentale: non misurate il tasso di iniquità della vostra scuola, di quella che avete frequentato, quella degli anni 60 e 70 o 80, o la mia anni 90. Non lo potete fare, certo, perché non avete i dati Invalsi. Ma siamo certi che quella scuola non fosse più iniqua di quella di oggi?”.

LA NON CONFRONTABILITÀ

Iniziamo la nostra riflessione dal riferimento alla famiglia, che è contenuto nella precedente citazione di Ricolfi e che a nostro parere mette in evidenza un limite nel metodo con cui è stata condotta l’indagine statistica: la scuola è infatti necessariamente luogo d’incontro con la famiglia e quella degli anni ’60 non è minimamente paragonabile al nucleo di oggi. Inoltre, sono cambiati radicalmente (certo, in peggio), tutti i riferimenti culturali: in particolare “la maggior parte delle famiglie e degli studenti hanno oggi altre priorità, e nuove scale di valori: la priorità numero 1 è il consumo, e la sciatteria non è considerata un difetto. Bastano queste due circostanze, che ogni docente trova bell’e fatte davanti a sé, a ostacolare enormemente il lavoro di chi prova a insegnare qualcosa” (Ricolfi).

La scuola di oggi presenta un’enorme differenza qualitativa rispetto a quella di cui parlano Ricolfi e Mastrocola: allora doveva formare al lavoro, mentre adesso le si chiede di integrare i servizi sociali, sensibilizzare sui temi dell’ambiente, preparare alla patente europea del computer e mille altre cose che ne fanno un ambiente “rumoroso”, di cui è a maggior ragione difficile valutare la qualità.

Dal momento che la scuola, come peraltro osservano anche gli autori del saggio, non è un corpo isolato nella società, ma è pesantemente influenzata da istanze di natura diversa da quella strettamente educativa tra cui quelle sopra menzionate, quella di oggi è davvero difficilmente comparabile a quella di trent’anni fa. Peraltro i due autori non ragionano sulla scuola nel suo complesso e prediligono la chiave dell’esperienza personale, che li porta a rievocare nostalgicamente una scuola della quale “i ricordi più vividi non sono quelli oggettivi, ma sono gli stati d’animo. Due soprattutto fra loro collegati: l’allerta permanente e il sentimento della vergogna” (Ricolfi), che “generava in noi, ovviamente, anche un certo terrore” e in cui gli insegnanti davano brutti voti “senza pietà” (Mastrocola). Insomma, non bacchettate sulle mani ma poco ci manca! E allora come non ribadire che non è certo il terrore che pone le basi di un apprendimento significativo: il piano emotivo e quello cognitivo sono strettamente legati, il benessere del sistema cognitivo permette alle emozioni di avere una dimensione più giusta, mentre quello del sistema emotivo permette al sistema cognitivo di “volare”. Sì, lo so, è un’affermazione progressista. Ma un po’ parliamone, visto che in tutto il saggio Mastrocola e Ricolfi non citano alcuna teoria o modello pedagogico degli ultimi 60 anni e non menzionano mai Dewey, Castelnuovo, Bruner, Montessori, Piaget limitandosi a identificare il progressismo con la volontà di non bocciare. Che, tra l’altro, costituisce un falso storico.

TEORIA VS PRATICA D’AULA

Ma torniamo a bomba: abbiamo detto che nel suo complesso la scuola di oggi non è confrontabile con quella degli anni ‘60 del secolo scorso. Ma, per la matematica, le espressioni ricorrenti sulla scuola vagheggiata dagli autori (allerta, vergogna, terrore, brutti voti) sono di fatto le stesse che ritroviamo negli studi molto recenti di Pietro Di Martino, docente dell’università di Pisa, sul ruolo dei fattori affettivi nell’apprendimento della matematica. Negli oltre 1.800 temi di studenti di ogni livello scolare, rispondenti alla traccia “Io e la matematica: il mio rapporto con la matematica dalle elementari ad oggi”, espressioni come quelle già menzionate sono estremamente frequenti. Siamo davvero sicuri che, nella pratica d’aula, la situazione sia tanto diversa da quella che Mastrocola e Ricolfi hanno vissuto e vagheggiano come la soluzione dei mali portati dalla “scuola progressista”? Non sarà, forse, che la “scuola progressista” è rimasta nei fatti molto lontana dalla pratica d’aula? E che questo sia il problema?

Sempre con le parole di Alfonso D’Ambrosio, “voi dite che la vostra scuola oggi è morta. (…) Ma ne siete certi? Perché io fino al 2019 ho insegnato matematica e fisica nei licei, e ho visto proprio la vostra scuola, quella di 60 anni fa. Ho visto banchi in posizioni frontali. Ho visto la cattedra. Ho visto pagine e pagine di appunti di carta. La scuola delle competenze? Tranquilli, oggi pochissimi lavorano per competenze, perché forse è difficile o perché nessuno glielo ha mai insegnato. E se un docente vuole fare lezione frontale tutti i giorni e zitti e buoni a fare parafrasi, potete farlo! Nessuno vi impone nulla”.

Parafrasando, appunto: forse i discorsi sulla scuola sono oggi in mano ai “progressisti”, ma la pratica d’aula lo è molto meno. E gli insegnanti sentono la fatica di “tenersi in bilico tra la cresta di due sponde” come dice Giovanna Guidone, insegnante e autrice di libri di matematica.

UNA COPERTA CORTA

Siamo giunti a quello che è il vero problema: la formazione, il reclutamento e la retribuzione degli insegnanti, di ogni ordine e grado. I matematici hanno chiari i contenuti ma non i metodi con cui trasporli, mentre i futuri maestri sono esperti delle tecniche ma padroneggiano poco i contenuti. In realtà, la contrapposizione “contenuti o didattica”, con “o” esclusivo, è una dicotomia falsa perché per essere un buon insegnante devi sapere entrambe le cose. Magari in grado diverso ma comunque in modo ragionevole.

Non solo: pretendiamo dagli insegnanti un lavoro difficilissimo e delicatissimo, mentre continuiamo a retribuirli in base alla logica nata negli anni Sessanta quando, a seguito del boom economico, gli uomini trovavano lavoro nell’industria e nell’edilizia mentre le donne, se proprio volevano lavorare, entravano nel pubblico impiego e nella scuola – «l’unico lavoro (parole del mio babbo) conciliabile con la gestione della famiglia». In soldoni: paghiamo una miseria le persone sulle quali ricade il compito fondamentale di reggere la società.

PRISMA: pubblicazione mensile registrata presso il Tribunale di Milano (N. 235 del 19.09.2018).

Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati.

L’editore è a disposizione di eventuali detentori di diritti che non sia stato possibile rintracciare.

Mateinitaly srl – p.iva 09164520968 – Corso Vercelli 27 – 20144 Milano (MI).